Análisis del estado de la conectividad ecológica a nivel Panamazónico (1985-2023)

PROTEGER LA CONECTIVIDAD EN LA AMAZONÍA PARA ASEGURAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y EL FUTURO DEL PLANETA

COP30: LA AMAZONÍA COMO CENTRO DE LA CRISIS Y LA SOLUCIÓN CLIMÁTICA

RAISG y la Alianza Noramazónica (ANA), dos redes regionales amazónicas, se unen para desarrollar estudios conjuntamente sobre la temática de conectividad. En esta página encontrarán los resultados de los análisis realizados de manera colaborativa, con el objetivo de posicionar la importancia de una Amazonía bien conectada, para la protección de la biodiversidad, la regulación del clima y la resiliencia global.

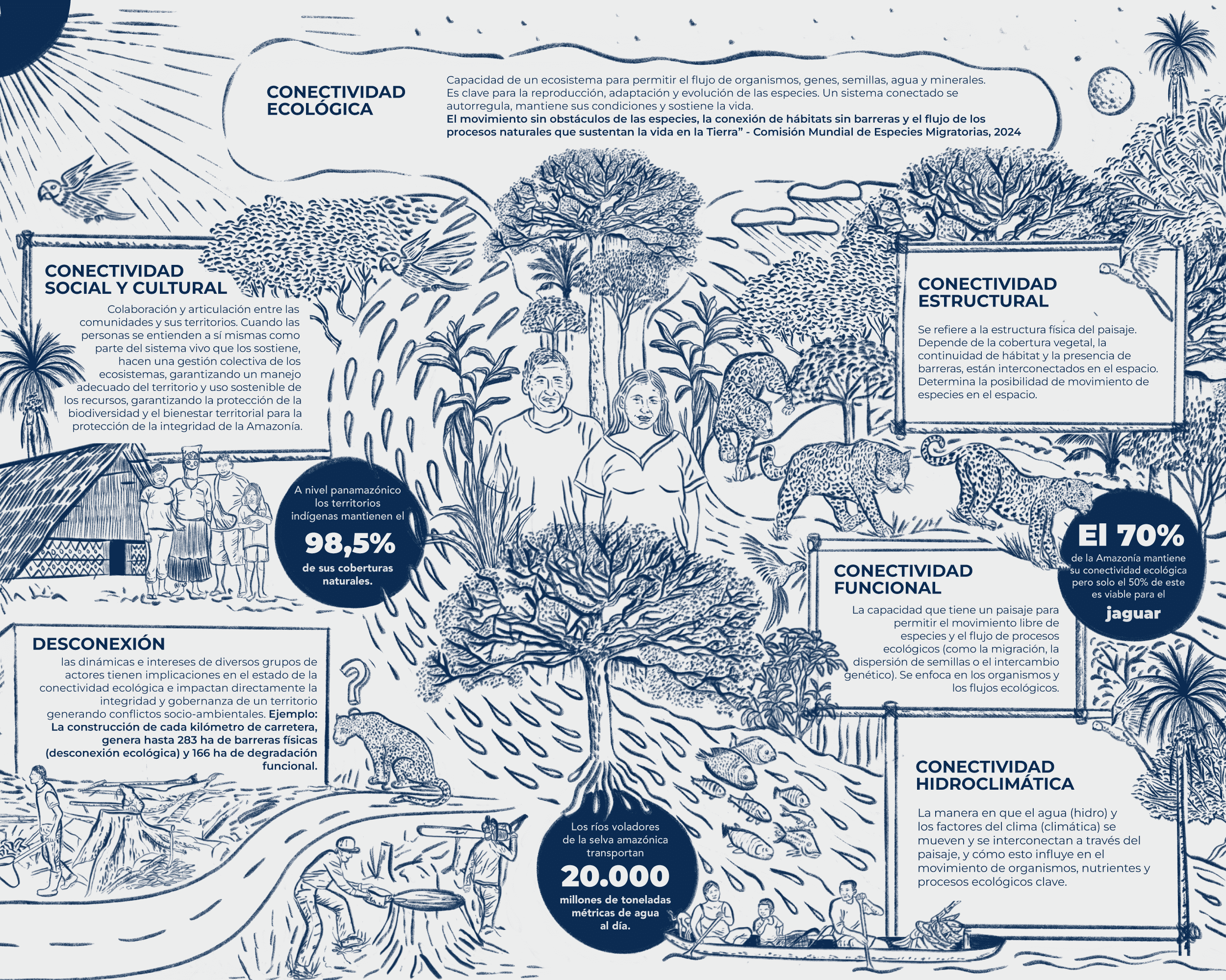

¿QUÉ ES LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA Y SOCIOCULTURAL?

Voltea tu dispositivo para ver mejor esta infografía

¿QUÉ TANTO SE HA PERDIDO LA CONECTIVIDAD Y QUÉ ESTÁ EN RIESGO?

La fragmentación de la Amazonía aumenta año a año. Las actividades agropecuarias, la minería y la tala indiscriminada, entre otras actividades, afectan los bosques y los ríos y, así, rompen la conectividad ecológica.

Pan Amazonía enseña cambios de conectividad entre 1985 y 2023

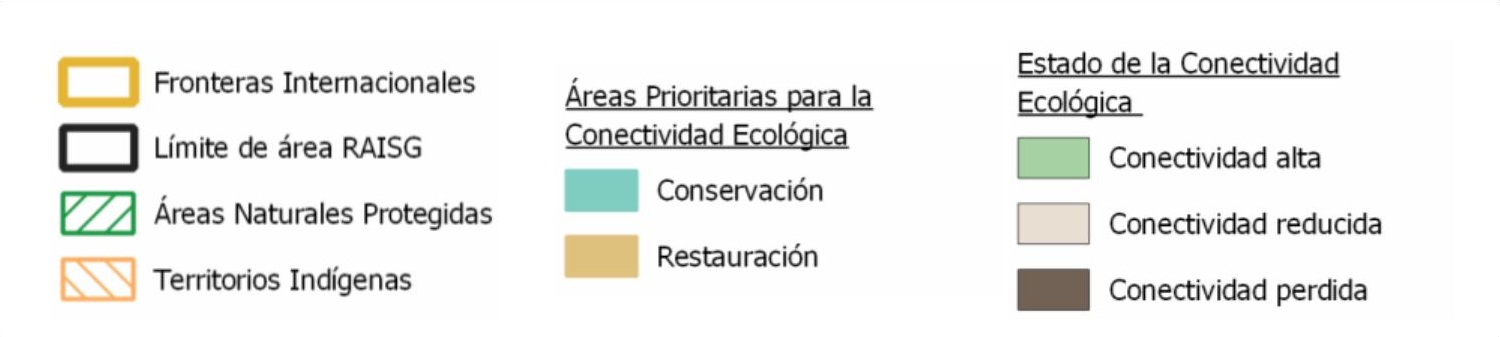

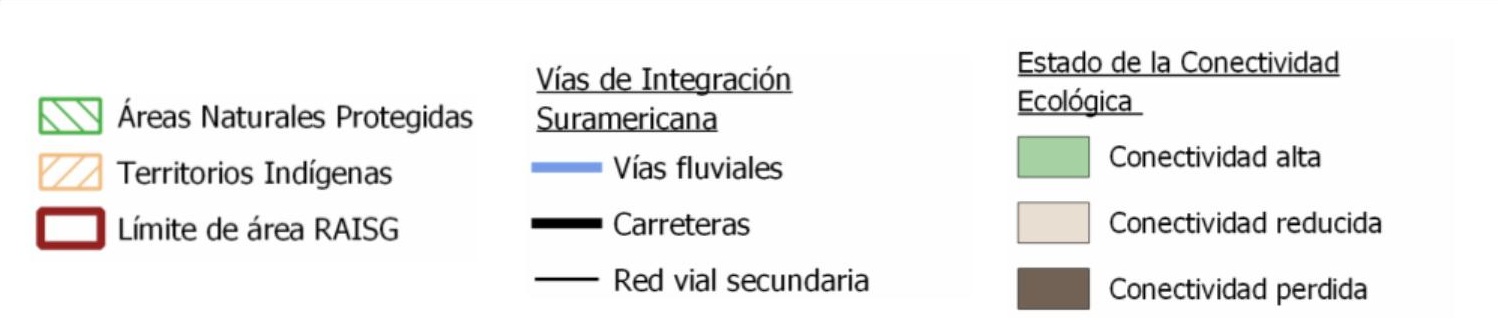

¿Cómo leer este mapa?

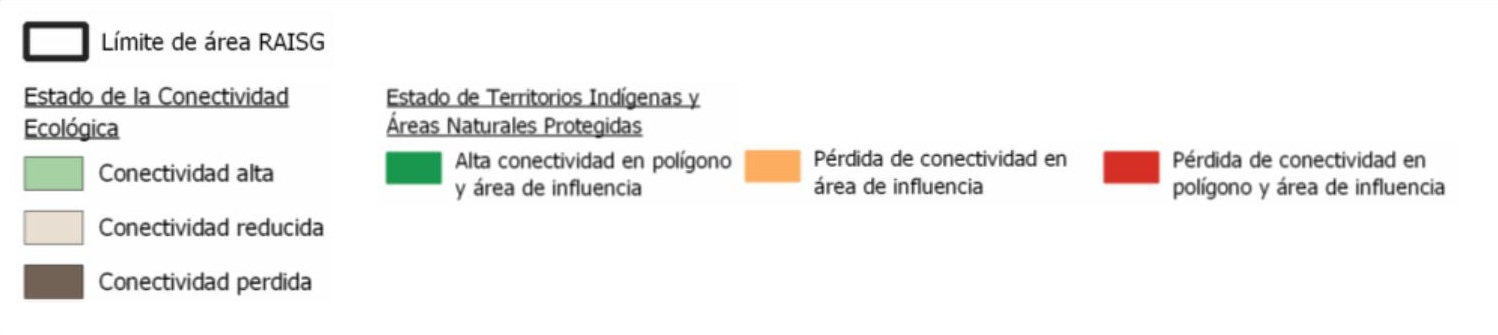

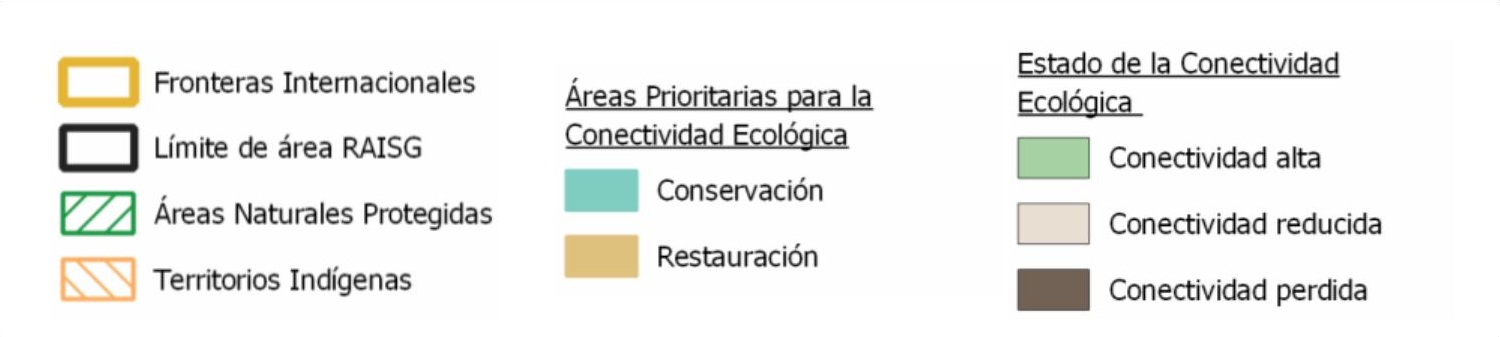

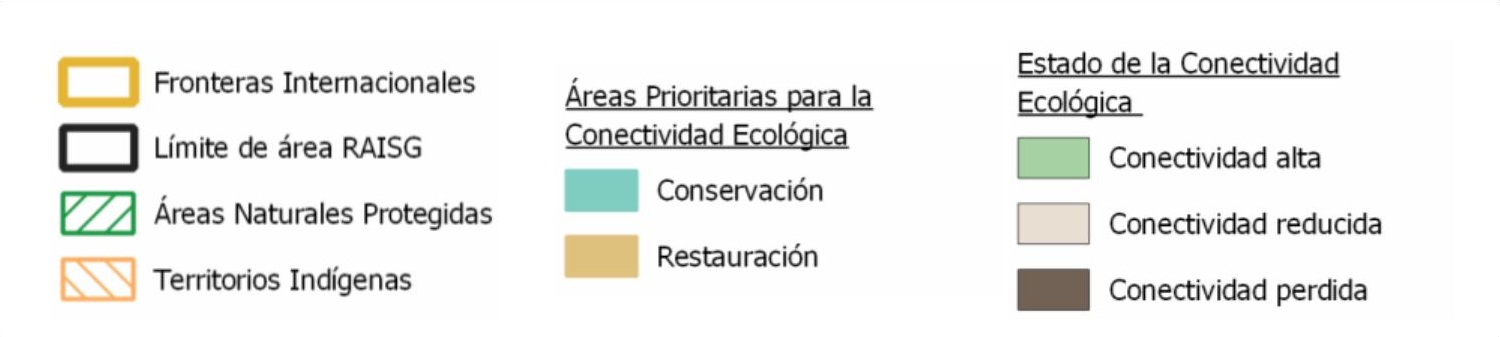

La pérdida y reducción de conectividad ecológica se ve en el mapa por los colores ceniza (conectividad pérdida) y beige (conectividad reducida) que van aumentando año a año, mientras que el color verde (que representa zonas de alta conectividad) va disminuyendo.

Para el 2023:

de la Amazonía perdió la conectividad ecológica

(140’074.911 ha)

ha presentado una reducción a la conectividad ecológica

(104’814.109 ha)

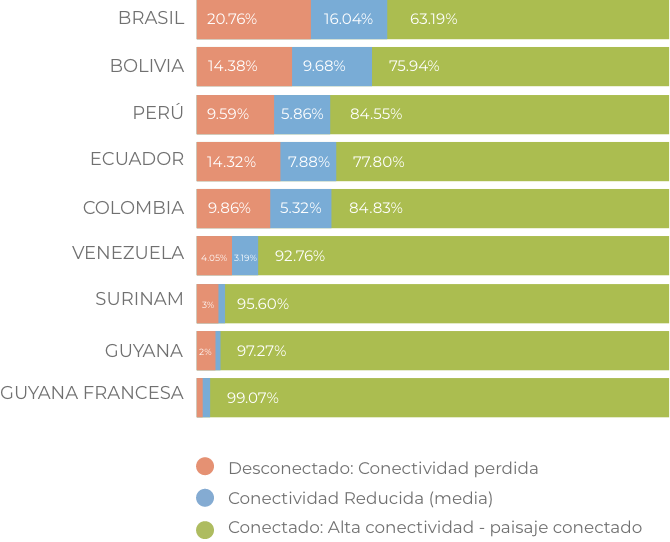

Cuando analizamos país a país, vemos que Brasil es el lugar donde más se perdió o redujo la conectividad, mientras que las Guyanas, Surinam y Venezuela cuentan con mayores tasas de alta conectividad.

Cuando analizamos país a país, vemos que Brasil es el lugar donde más se perdió o redujó la conectividad, mientras que las Guyanas, Surinam y Venezuela cuentan con mayores tasas de alta conectividad.

¿QUE ESTÁ EN JUEGO?

La pérdida de la conectividad amazónica amenaza las funciones y servicios del bosque tropical más extenso y mejor conservado del planeta, así como del mayor y más diverso sistema de agua dulce. Está en juego mucho más que un territorio: está en juego el equilibrio mundial.

–

El papel fundamental de la Amazonía en la regulación del clima y del ciclo del agua, a nivel regional y global, así como su rol en el almacenamiento de carbono, cuya pérdida podría acelerar el calentamiento global.

–

La resiliencia y biodiversidad de la Amazonía como sistema vital para los países de la región y para el planeta.

–

La seguridad alimentaria, hídrica y energética de las 47 millones de personas que habitan la región amazónica, y de las poblaciones de otras zonas del continente.

–

La salud de las poblaciones amazónicas y más allá, ante la propagación de patógenos, la aparición de zoonosis y el debilitamiento de mecanismos naturales de regulación de la salud.

–

El sostenimiento de las relaciones bioculturales y la continuidad de los sistemas de conocimiento indígenas y locales, claves para la resiliencia y la biodiversidad de la cuenca, así como de prácticas que han demostrado ser efectivas para mantener la conectividad.

–

La efectividad de las estrategias nacionales de Territorios Indígenas (TI) y Áreas Naturales Protegidas (ANP) para conservar los ecosistemas.

–

El cumplimiento de compromisos internacionales y marcos de desarrollo sostenible.

–

La estabilidad política, la gobernanza territorial y la seguridad jurídica frente al avance de economías ilegales.

¿EN QUÉ ÁREAS SE MANTIENE LA CONECTIVIDAD?

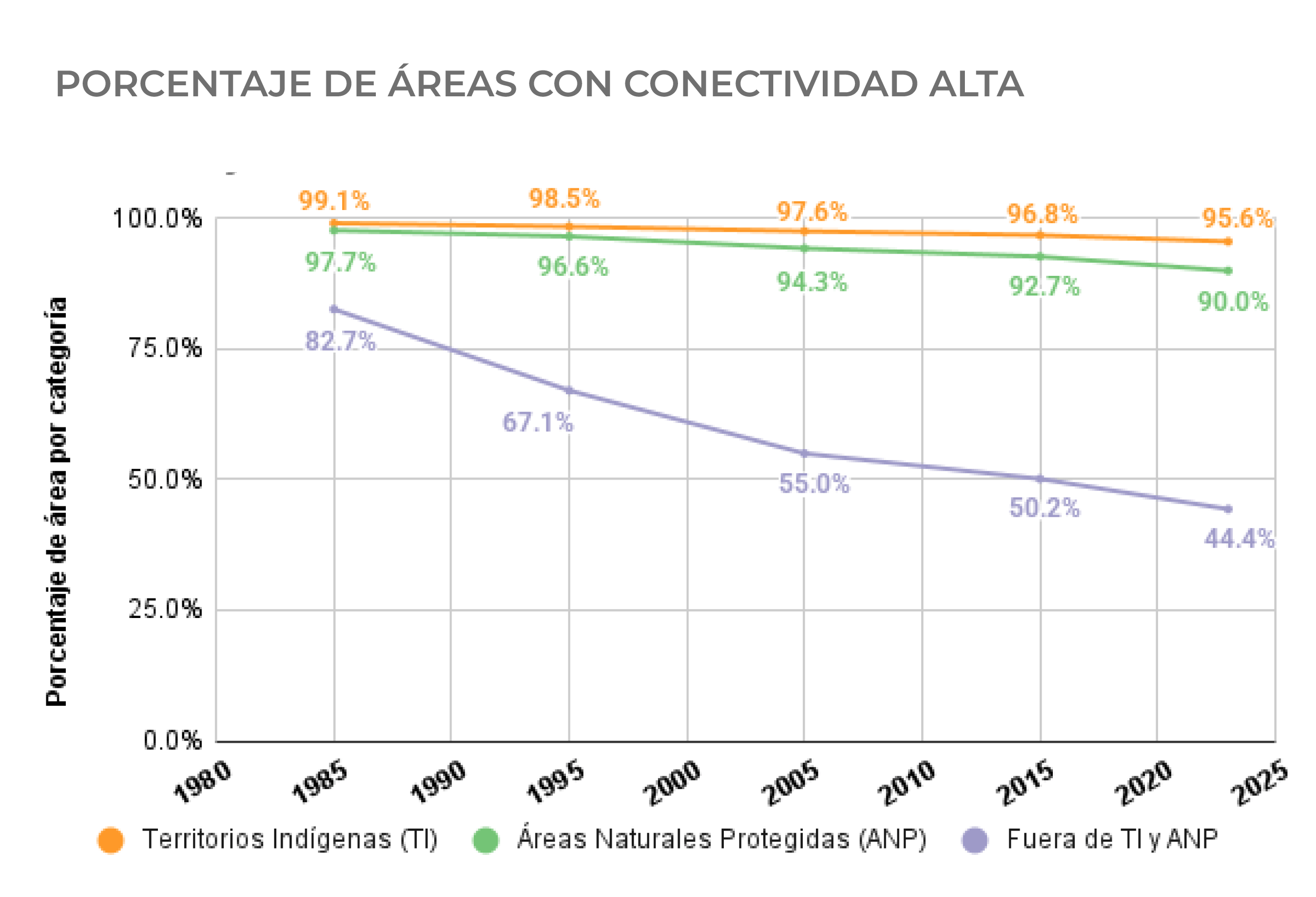

Los Territorios Indígenas (TI) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP) SON CLAVE para mantener la conectividad en la Amazonía.

Los TI y ANP mantienen mejor conectividad que las áreas que no se encuentran bajo ninguna figura de protección, pero corren riesgo de quedar desconectadas de otras áreas de bosque y por ello perder su vitalidad.

Estado de la conectividad, los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas

Área total Áreas Naturales Protegidas (ANP): 240’047.375,8 ha

Área total Territorios Indigenas

(TI): 193’135.651 ha

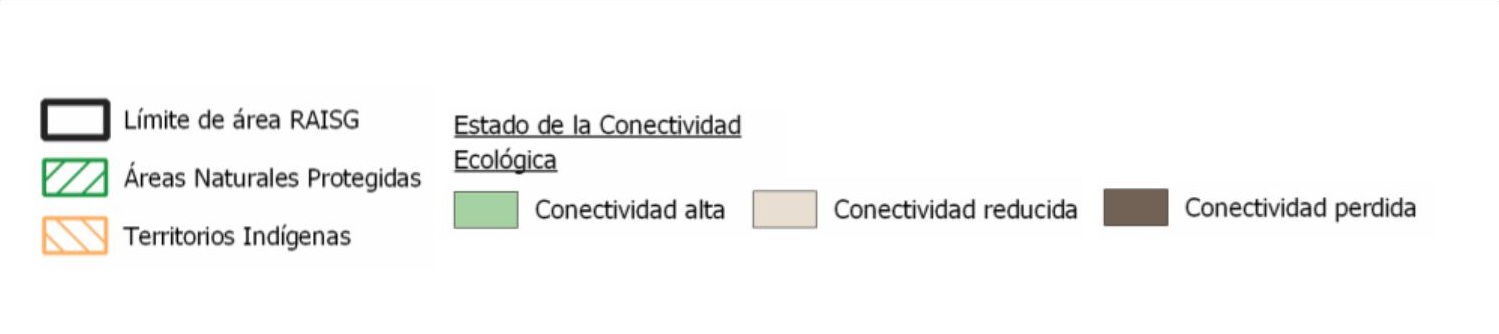

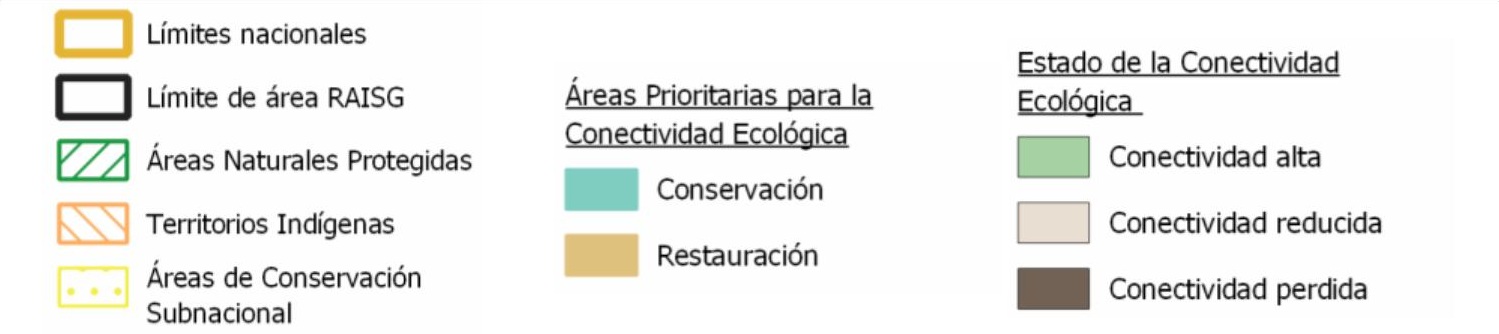

¿Cómo leer este mapa?

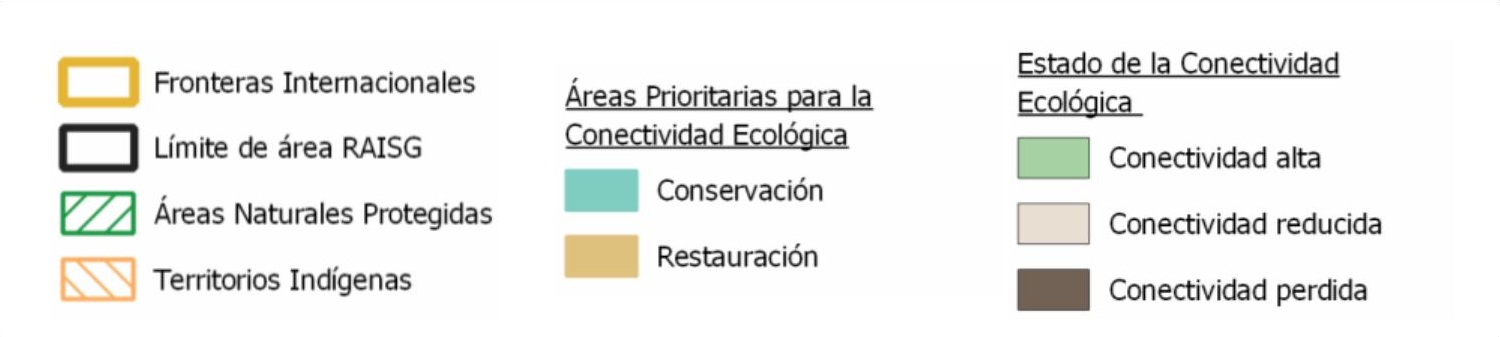

Año tras año vemos la Amazonía perdiendo su conectividad. Los colores ceniza y beige, que indican zonas de pérdida de conectividad o conectividad reducida respectivamente, avanzan frente al verde (áreas de alta conectividad). La pérdida y reducción de conectividad se observa más intensamente fuera de los TI (indicados con rayas verdes) o ANP (rayas naranjas).

Cerca del 50% de la Panamazonia está bajo alguna figura de protección (Áreas Naturales Protegidas [ANP] o Territorios Indígenas [TI]), pero solo el 65,5% de estas áreas presentan una alta conectividad ecológica tanto al interior como en su zona de influencia (buffer).

Para el 2023 presentaban pérdida de conectividad ecológica en su interior o en su zona de influencia el

de las ANP

de los TI

Resultado:

103 millones de hectáreas (23,8% del área total bajo alguna figura de protección) tienen sus dinámicas ecológicas afectadas.

El avance de las actividades económicas rompe la conectividad de los Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas con las áreas circundantes , lo que ocasiona que las dinámicas de pérdida de conectividad permeen los polígonos de las Áreas Protegidas, afectando la conectividad al interior de las mismas, mientras que los Territorios Indígenas logran mantener su integridad, convirtiéndose en islas sin conexión con otras áreas de bosque.

Los Territorios Indígenas (TI) son efectivos en mantener la conectividad. Estos sistemas de conocimiento y gobernanza territorial mantienen la conectividad estructural y funcional en el 93% del área bajo esta figura (más de 182 millones de hectáreas). Sin embargo, corren un alto riesgo de convertirse en polígonos aislados al perder su conectividad con otras áreas de bosque. La forma de uso y manejo desde los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas permite que estas áreas se mantengan bien conectadas, así como mediante estrategias de monitoreo, control y vigilancia comunitaria para la protección territorial.

La pérdida de conectividad en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) amenaza la resiliencia del bosque. La pérdida de conectividad permea los polígonos de estas estrategias de conservación: en cerca de 22 millones de hectáreas se ha perdido o reducido la conectividad en áreas bajo estas figuras (10 % del área total cubierta por estas figuras).

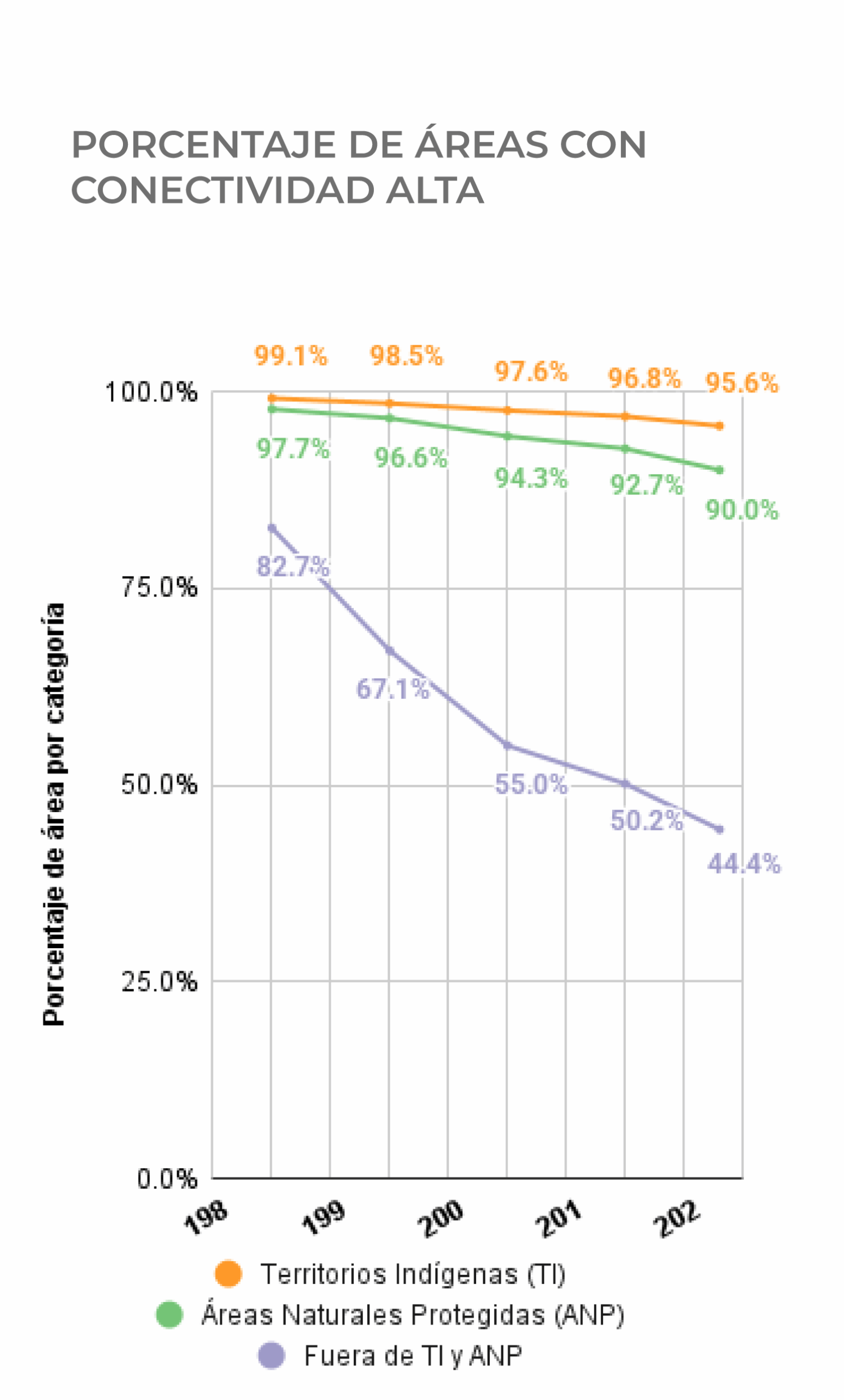

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA CONECTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS?

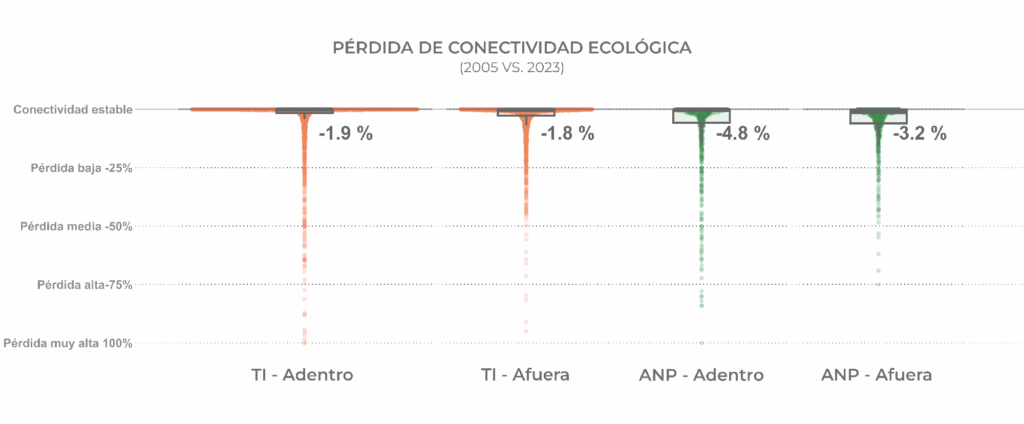

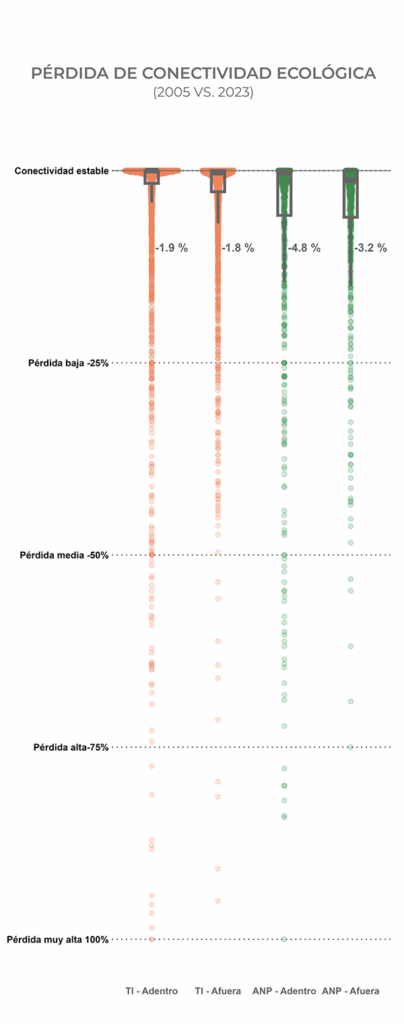

La pérdida de conectividad ecológica es más marcada en las Áreas Naturales Protegidas que en los Territorios Indígenas.

Esta figura representa la pérdida de conectividad ecológica entre 2005 y 2023. Cada punto representa el porcentaje de pérdida de las Áreas Naturales Protegidas (verde) y Territorios Indígenas (naranja), tanto al interior de su polígono como por fuera y las cajas grises representan donde se concentran la mayor cantidad de Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas.

Los resultados muestran que, aunque una gran proporción de ANP y TI mantienen alta conectividad ecológica interna, las áreas de influencia de las ANP presentan una menor proporción de alta conectividad en comparación con las de los Territorios Indígenas. Esto sugiere una mayor vulnerabilidad de las ANP frente a procesos de transformación y pérdida de su integridad ecológica debido a actividades socioeconómicas, reduciendo su resiliencia y capacidad adaptativa en escenarios de cambio global.

Se aprecia que el % promedio de pérdida es más alto dentro de las Áreas Naturales Protegidas que en los Territorios Indígenas; de igual forma, la pérdida por fuera del área de influencia es más alta en las Áreas Naturales Protegidas que en los Territorios Indígenas. En síntesis, la pérdida de conectividad ecológica es más marcada en las Áreas Naturales Protegidas que en los Territorios Indígenas, mientras que las áreas de influencia (buffer) de las TI es menor que en las ANP.

LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS TAMBIÉN ESTÁN AMENAZADOS

Aunque los Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas suelen mantener sus bosques, en algunas zonas se están convirtiendo en islas rodeadas por pasto, cultivos, minería y vías, entre otros.

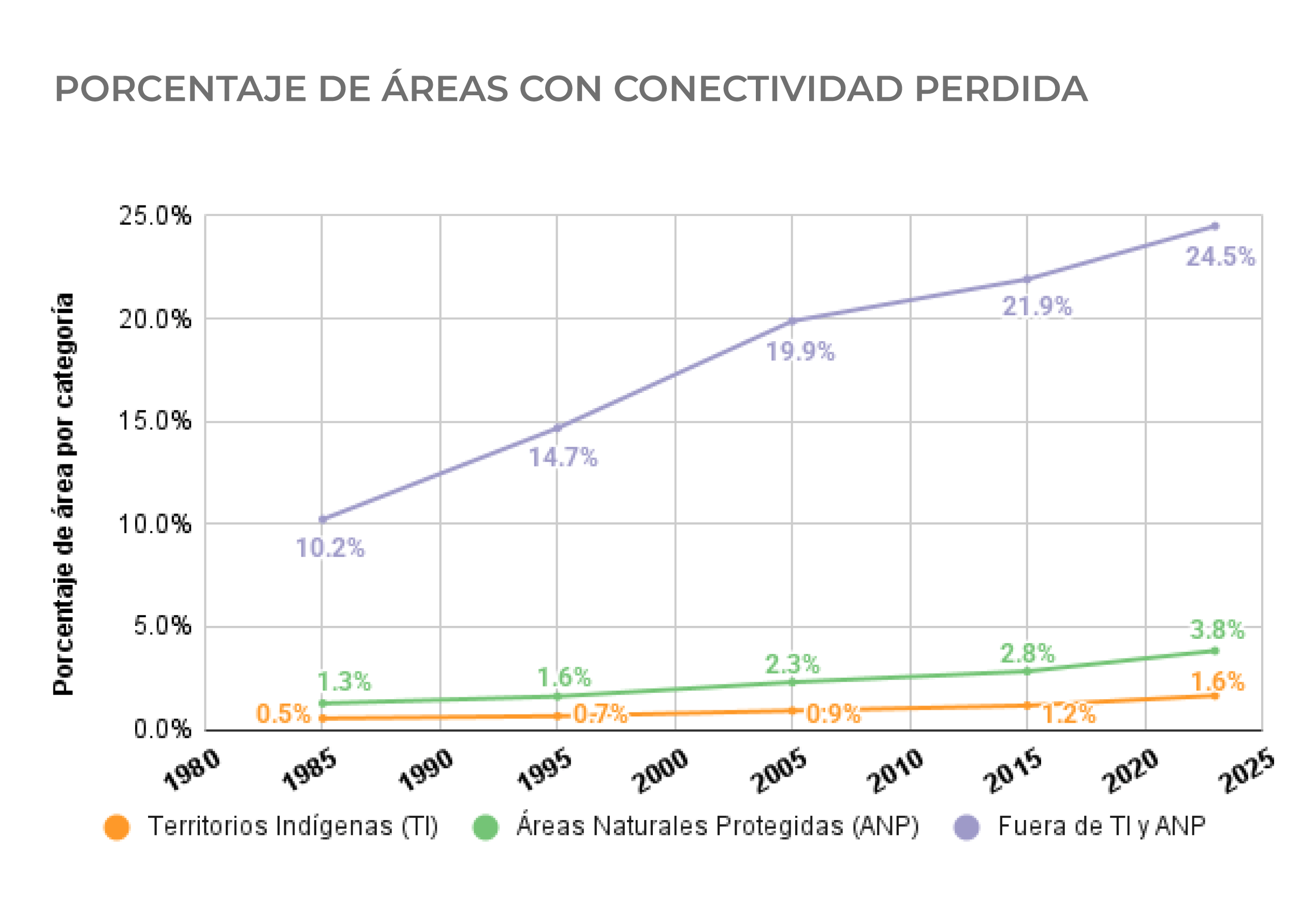

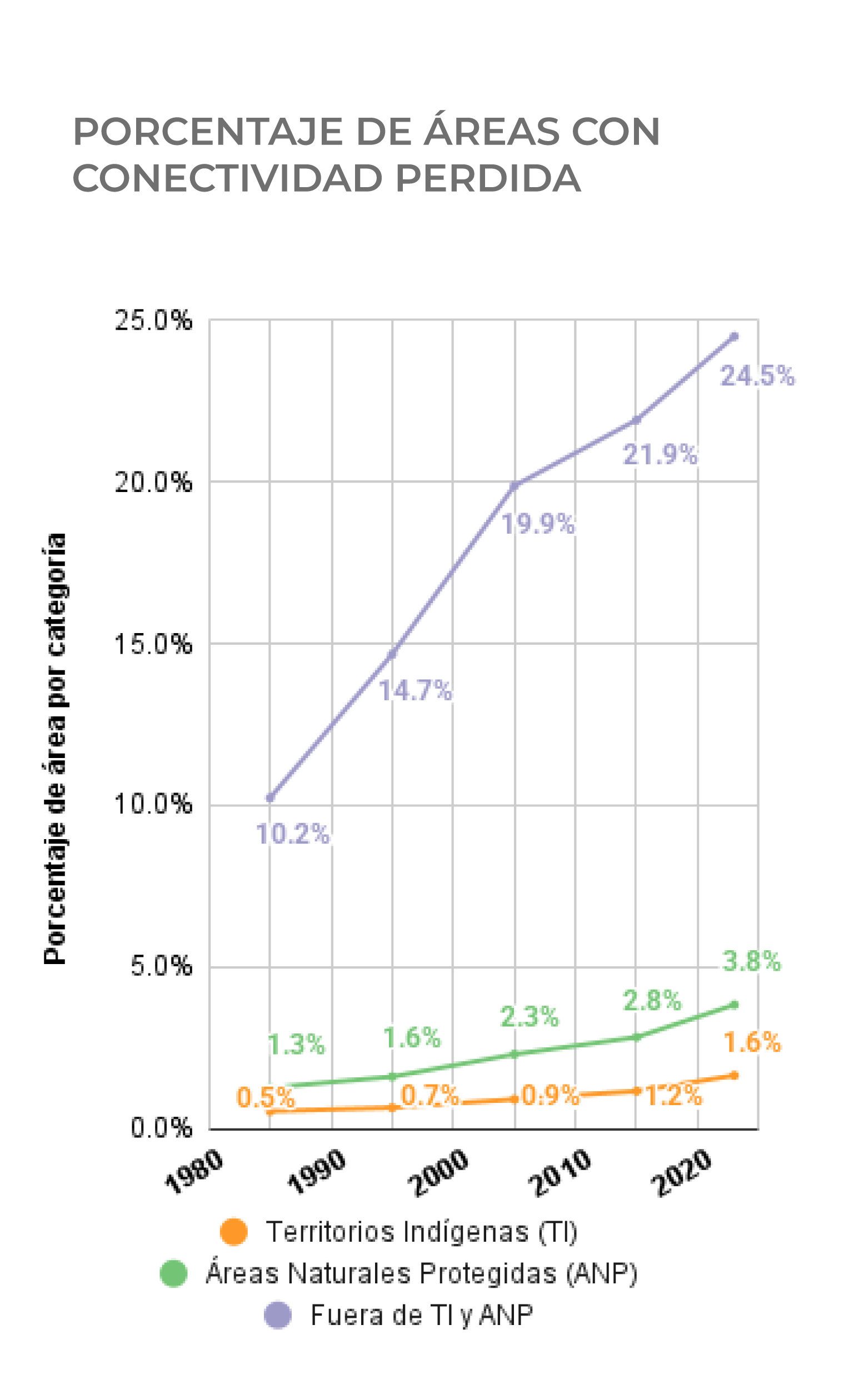

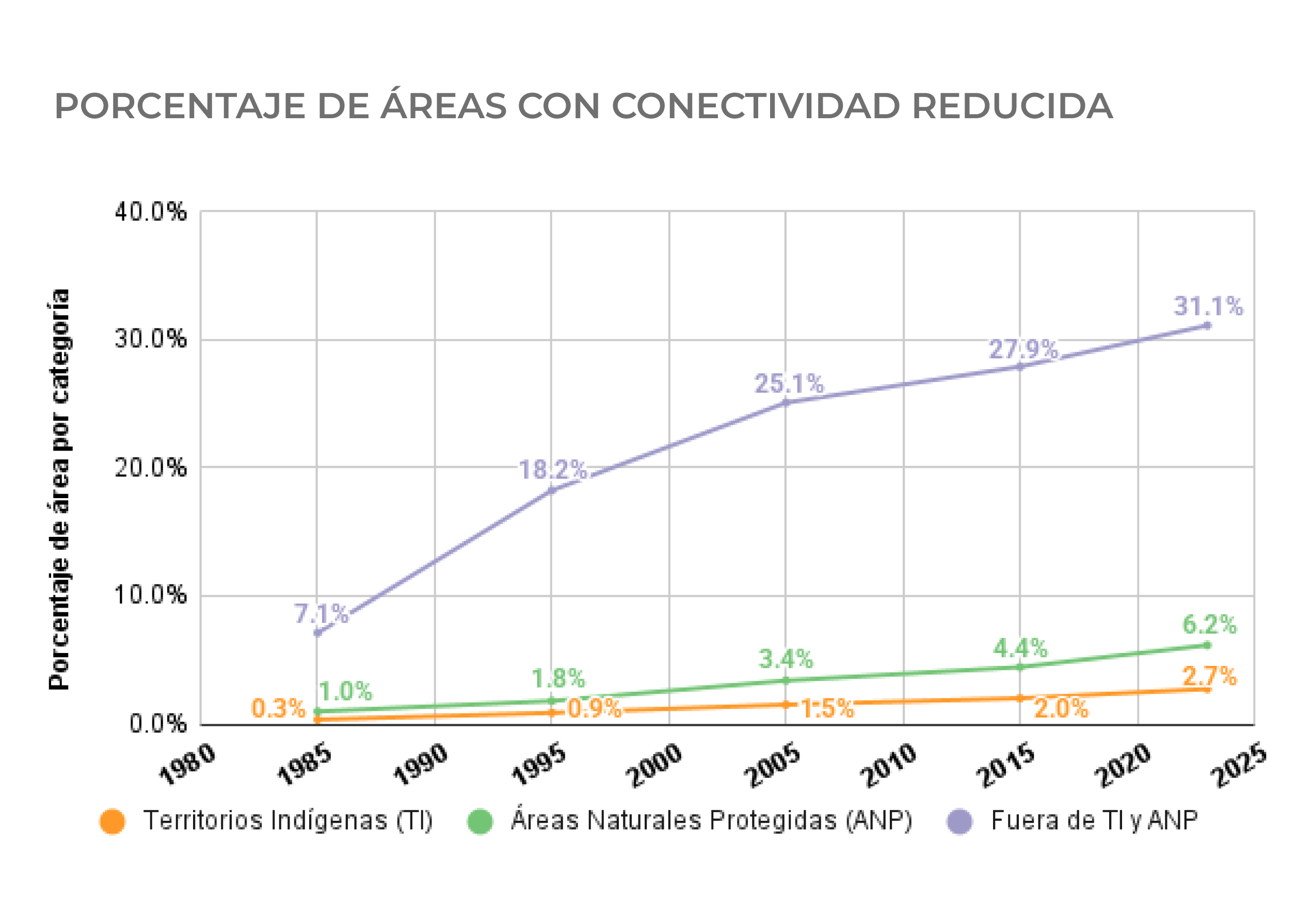

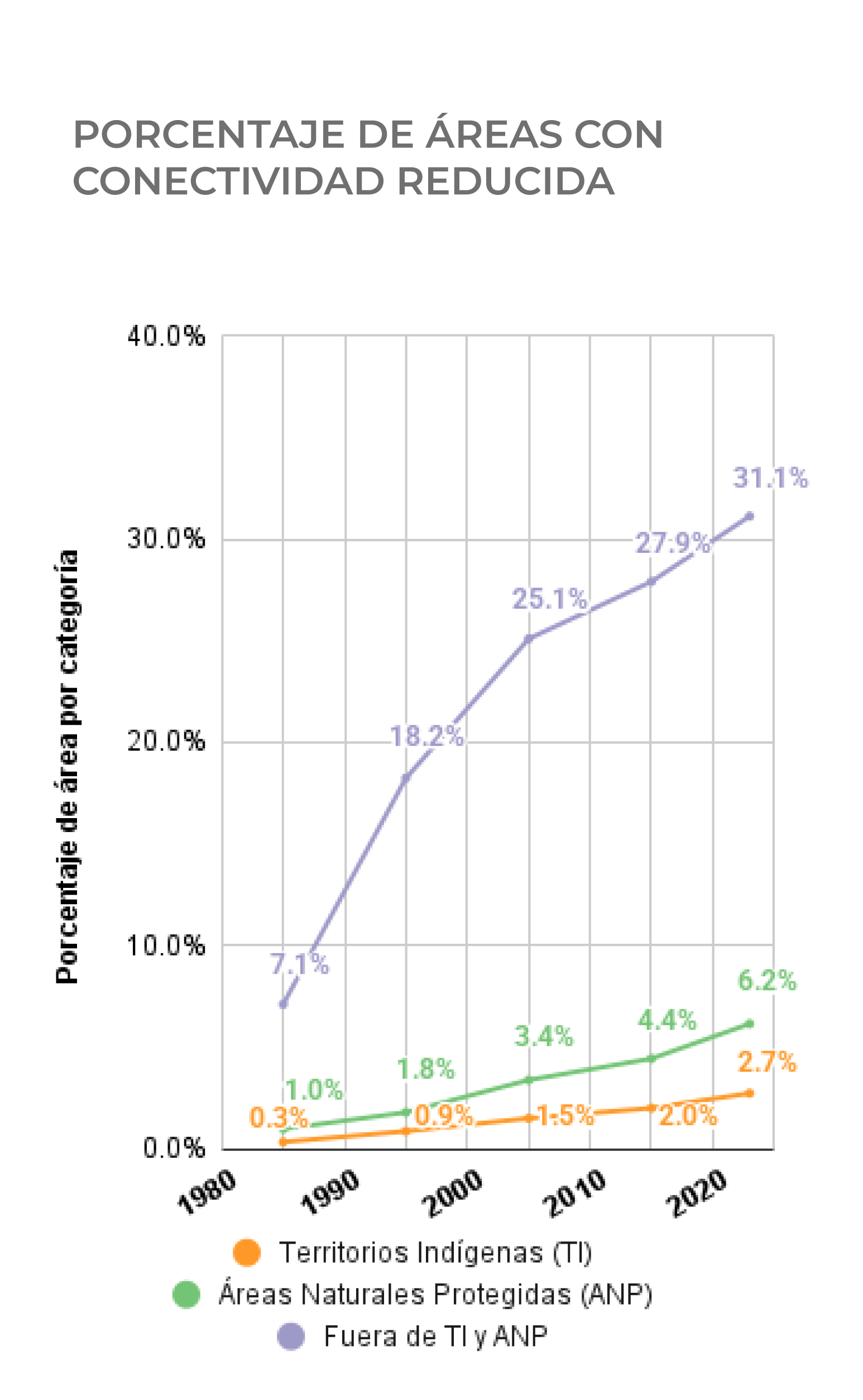

En los últimos 38 años, en los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas se observa una tendencia de pérdida de conectividad entre estas áreas y los bosques circundantes.

No son solo esos territorios que se vulnerabilizan, sino toda la región. La Amazonía pierde su capacidad de regular el clima y los ciclos del agua a nivel regional y global.

TI y ANP con la pérdida de conectividad

¿Cómo leer este mapa?

En el mapa, los polígonos verdes corresponden a áreas de conservación donde la conectividad ecológica es alta tanto en el interior como en su área de influencia (buffer). Los polígonos naranjas indican áreas donde aunque la conectividad ecológica interna se mantiene alta, en el buffer se observa una reducción o pérdida de conectividad asociada a actividades económicas. Finalmente, los polígonos rojos representan las unidades de manejo donde la transformación de coberturas naturales en antrópicas ha sido tan intensa que ha generado una fragmentación en el paisaje, desencadenando en la pérdida o disminución significativa de la conectividad ecológica.

El área de influencia de los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas es fundamental para identificar el avance de las presiones que enfrentan estos territorios. Por ello, se analizó la conectividad ecológica tanto al interior de cada polígono, como en su zona de influencia (buffer), de manera independiente pero complementaria.

Durante casi 40 años, la reducción o pérdida de la conectividad ecológica dentro de los Territorios Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas se ha mantenido por debajo del 10% en cada caso.

En contraste, fuera de estas figuras de conservación la velocidad de cambio en el estado de la conectividad ecológica ha sido mucho más elevada; lo que implica que esta propiedad de los ecosistemas se redujo o se perdió en más de 169 millones de hectáreas (38,3 %) respecto a las condiciones de 1985.

Para 2023, la pérdida de conectividad ecológica superó el 24% (63.086.368 ha), mientras que en el 31% (106.124.751 ha) del territorio fuera de los Territorios Indígenas y Áreas Naturales Protegidas en toda la Panamazonia hay una reducción parcial.

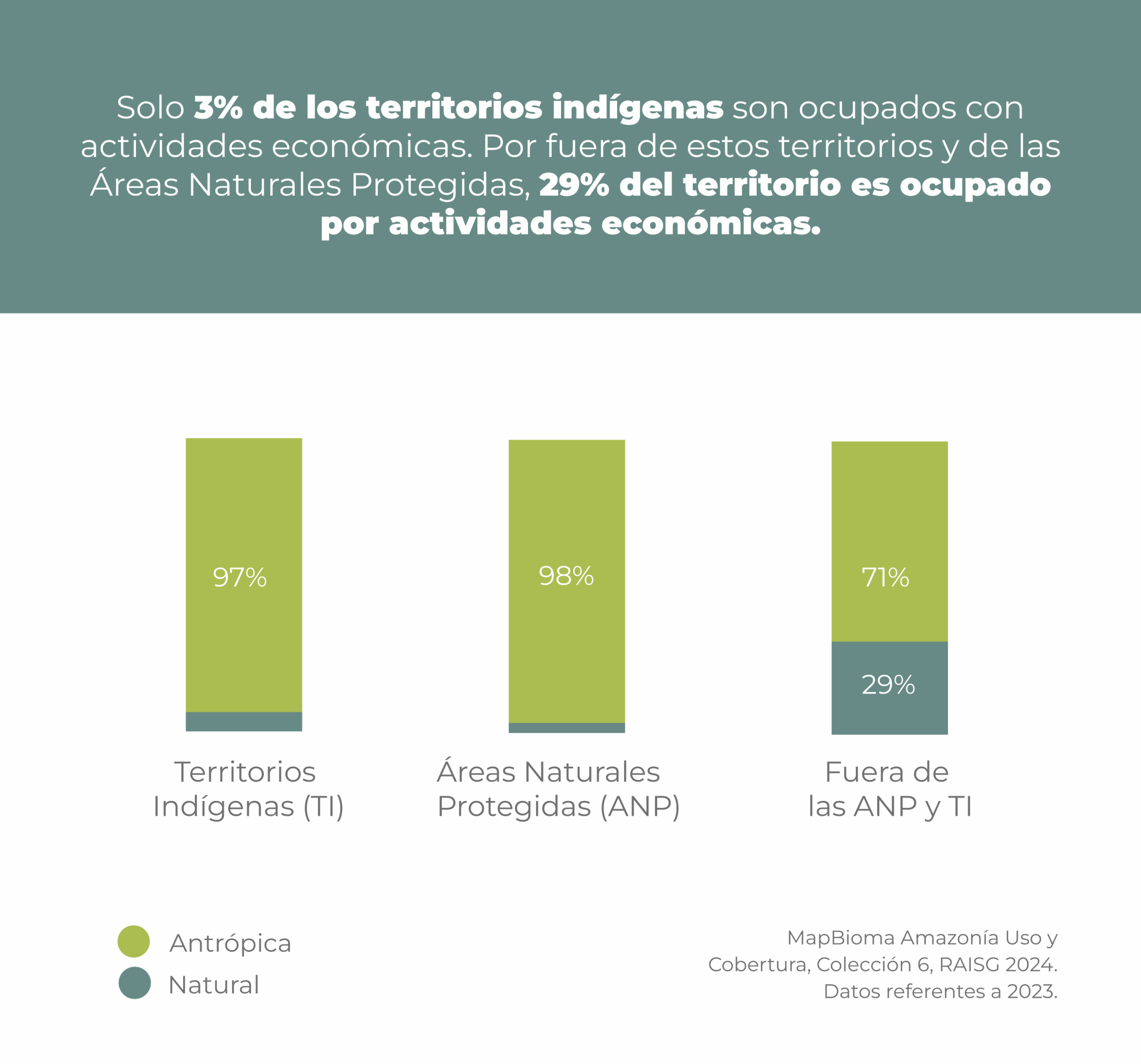

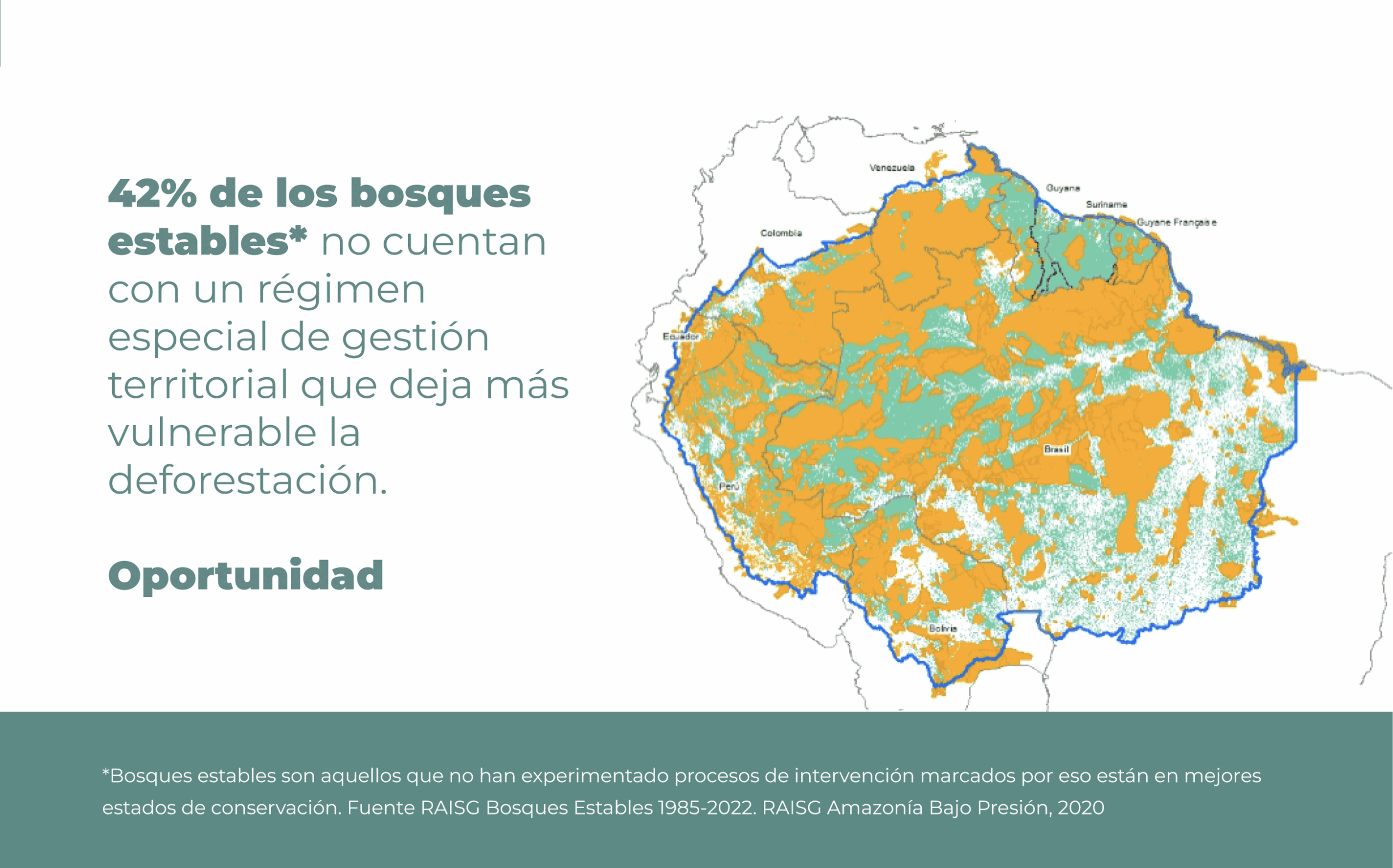

Estas figuras son una garantía para mantener la conectividad. El 42% de los bosques estables de la Amazonía, que no se encuentran bajo ninguna de estas figuras, enfrentan un riesgo al avance de actividades ilegales.

Una metodología innovadora para mantener la conectividad y priorizar acciones de restauración y conservación en regiones estratégicas:

¿Qué zonas priorizar y con qué criterios?

Es posible reconectar áreas que están quedando desconectadas a través de esfuerzos de restauración en áreas prioritarias, así como asegurando la conservación de las áreas bien conectadas.

Esta metodología de zonificación con perspectiva de conectividad es un aporte novedoso a la toma de decisiones, pues ofrece una metodología para la priorización de zonas a ser restauradas.

TI y ANP aislados y zonas prioritárias para conservar y restaurar

Así, este estudio ofrece una zonificación para identificar áreas prioritarias en las que es urgente tomar medidas para asegurar la conectividad. Algunas de esas medidas consisten en identificar corredores, bien sea entre parches de bosque en buen estado, que permitan la movilización de especies, o entre diversas figuras de protección para conformar y consolidar zonas prioritarias para la conectividad.

Estos corredores y zonas prioritarias para la conectividad son claves para garantizar la adaptación en escenarios de cambio climático.

Esta metodología se centra en poder valorar dos tipos de escenarios para definir criterios claros para identificar aquellas zonas prioritarias para la conectividad:

A.

Escenarios en los que existe un alto riesgo asociado a la pérdida de conectividad

B.

Escenarios bien conservados que mantienen su conectividad y por eso son importantes para salvaguardar la conectividad a una escala más amplia

La metodología facilita la posibilidad de identificar las zonas específicas que permiten de manera efectiva la movilidad de mamíferos grandes mediante una lectura de análisis de corriente concentrada. Estas zonas deben ser lo más anchas y cortas posibles (cerca de los 6km) para mamíferos de masa corporal grande. Sobreponer criterios que contemplan la intersección entre factores ecológicos y dinámicas que se derivan de la dimensión social como vías, minería, corredores de uso de agua, permite resaltar las implicaciones de actividades antrópicas no solo en el aspecto físico del paisaje, sino en la toma de decisiones asociadas a la conectividad ecológica. Al identificar zonas de prioridad alta por el buen estado de su conectividad, así como zonas restringidas por reducción de la conectividad, se puede generar propuestas de priorización con recomendaciones concretas a tomadores de decisión. Aunque es posible recuperar la conectividad a través de la restauración, este es un proceso costoso y de largo plazo, por lo que resulta más efectivo asegurar y mantener los bosques sanos en pie como núcleos principales para estrategias de conectividad a nivel local.

Esta aproximación resulta especialmente relevante para la toma de decisiones a nivel local, ya que una zonificación con perspectiva de conectividad permitiría la toma de decisiones oportunas para asegurar la viabilidad funcional de los ecosistemas. Esto facilita la identificación de zonas de alta conectividad que pueden servir de puente entre zonas en las que la conectividad se está perdiendo, así como zonas en las que hay que tomar acciones urgentes de restauración para evitar que la conectividad se pierda. Por esto, ofrecemos a continuación casos específicos ilustrativos por país.

El ejercicio de análisis a través de casos de estudio por país, y un proceso metodológico en el que se corroboraron los resultados con los equipos territoriales que trabajan directamente en cada zona, permite confirmar que la metodología utilizada es altamente precisa así como replicable y escalable.

Casos de territorios específicos para una zonificación desde la perspectiva de conectividad.

Casos de estudio por país:

Bolivia - Caso Lomerío y Monte Verde, región Chiquitana de Santa Cruz:

Los TIOC (Territorio Indígena Originario Campesino), reconocidos en el ordenamiento territorial boliviano, representan espacios donde los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas ejercen autonomía, autogobierno y gestión territorial de acuerdo con sus normas, instituciones y formas propias de organización. El TIOC Lomerío, habitado por el pueblo Monkoxi, y el TIOC Monte Verde, aún con amplias áreas boscosas, se ubican en la región Chiquitana de Santa Cruz, Bolivia. Aunque Lomerío presenta fragmentación, conserva remanentes de bosque seco con potencial de restauración, mientras que Monte Verde ha sido gravemente afectado por incendios recientes que han debilitado sus funciones ecológicas.

Ambos territorios forman parte de un mosaico de ecosistemas estratégicos que conectan bosques secos, sabanas y zonas de transición hacia la Amazonía.

La conectividad ecológica entre estos territorios y las áreas protegidas cercanas es fundamental para la movilidad de especies clave como el jaguar, el anta (conocido en otras zonas como el tapir) y el pecarí, así como para la regeneración natural de la flora (Áreas Tropicales Importantes de Plantas – TIPAs). No obstante, estos corredores enfrentan amenazas crecientes debido a la expansión agrícola, los incendios forestales y las actividades extractivas que fragmentan el paisaje y ponen en riesgo tanto la biodiversidad como los modos de vida tradicionales.

Frente a estos desafíos, ambos TIOC promueven la vigilancia comunitaria y apoyan iniciativas de conservación como la del jaguar en Monte Verde. También apuestan por modelos de gestión territorial sostenible basados en el conocimiento indígena. En este contexto, el fortalecimiento de corredores bioculturales —que combinen restauración ecológica y revitalización cultural— se plantea como una estrategia clave para la sostenibilidad regional y la defensa de los territorios indígenas ante el cambio climático y la presión extractiva.

Brasil: El Corredor de Biodiversidad y el Desafío de las Cabeceras del Xingú

El Corredor Xingú de la Diversidad Socioambiental es una de las fronteras de conservación más cruciales del planeta, actuando como el vínculo vital entre los biomas Amazonía y Cerrado. Su integridad es esencial para los procesos ecológicos a gran escala, garantizando el flujo genético y el movimiento de especies clave, como el jaguar. Sin embargo, la región de las cabeceras del Xingú, donde nacen los ríos, está bajo una intensa presión por la expansión agropecuaria, lo que resulta en una crítica fragmentación del paisaje.

Esta fragmentación acelerada en las cabeceras representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y biológica de todo el corredor, con la deforestación amenazando la funcionalidad de la red ecológica.

El estudio de conectividad muestra que el Xingú posee “arterias” (corredores preferenciales) y “cuellos de botella” (puntos vulnerables), que son vitales para la circulación de la vida. El análisis, por lo tanto, busca mapear con precisión estas áreas, diferenciando los remanentes forestales por su importancia real para la supervivencia y resiliencia de todo el ecosistema.

Los resultados de este análisis ofrecen una Matriz Estratégica para la toma de decisiones, al identificar áreas de “Activos Ambientales de Alto Rendimiento” y zonas de “Restauración Crítica” (CRA), que son pasivos que estrangulan la conectividad. Así, este trabajo proporciona la hoja de ruta para dirigir inversiones en conservación y restauración de manera estratégica, financiera y ecológicamente. Es crucial destacar que la metodología utilizada es altamente replicable y escalable, lo que abre la puerta a su aplicación en toda la Cuenca del Xingú, transformando el cumplimiento legal en ganancias ecológicas significativas y garantizando la sostenibilidad a largo plazo de toda la cuenca.

Colombia: Conectividad ecológica entre el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)

La conectividad ecológica entre el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) —que integra Parques Nacionales Naturales, Distritos de Manejo Integrado, Reservas Forestales, Territorios Indígenas y Reservas Campesinas— es fundamental para el mantenimiento de la conectividad entre los biomas de la Amazonía-Andes y Orinoquía. Estas zonas también poseen una alta relevancia sociocultural, al constituir territorios de gran importancia para numerosas comunidades campesinas e indígenas.

A pesar de su valor ecológico y cultural, en los departamentos de Caquetá y Guaviare se observa la expansión de actividades económicas que están degradando ecosistemas y afectando servicios de soporte de vida.

Este patrón se ha acelerado en escenarios del posconflicto armado (2017), resultando en que las áreas naturales de mayor conectividad se encuentran actualmente en riesgo de desaparición, desconectando los Andes y la Amazonía.

Con base en el estudio de conectividad ecológica en la Panamazonia realizado por la RAISG, y el proceso de zonificación para la conservación y restauración de la conectividad ecológica, se identificaron áreas que posibilitan la continuidad de flujos de especies y conectividad de hábitats en este eslabón de conectividad entre los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Estas áreas se localizan principalmente al norte del PNN Serranía del Chiribiquete, la cual constituye la entrada a bosques húmedos tropicales de tierra firme, al costado oriental del PNN Sierra de La Macarena y al norte de los PNN Tinigua y Cordillera de Los Picachos, zona de transición de bosques andinos y de pie de monte.

Ecuador: Transición Andino-Amazónica

La conectividad ecológica entre la región andina y la Amazonía es fundamental para preservar la funcionalidad ecosistémica y la estabilidad climática regional.

Estos dos biomas no solo están geográficamente vinculados, sino que también mantienen una interdependencia crítica: su conexión permite el flujo de nutrientes, especies, genes y servicios ecosistémicos, así como la regulación hídrica y climática, esenciales para la resiliencia de ambos biomas.

La pérdida de esta conectividad compromete la salud de ambos sistemas, afectando la biodiversidad, los medios de vida locales y la capacidad de adaptación al cambio climático.

En la región Andino-Amazónica ecuatoriana, los corredores identificados presentan zonas prioritarias para la conservación y restauración, que actúan como zonas de transición entre los ecosistemas de piedemonte andino y los valles amazónicos. Estas zonas enfrentan crecientes presiones que comprometen su conectividad ecológica, principalmente debido a la expansión de la infraestructura vial, el avance de la frontera agropecuaria y el incremento de actividades extractivas. Además, estas áreas se superponen con territorios de diversas nacionalidades indígenas, como los Cofán, Shuar, Kichwa y Secoya, cuyas prácticas ancestrales de manejo del territorio constituyen pilares fundamentales para la conectividad cultural y ecológica, pues sus sistemas de conocimiento implican un manejo adecuado del territorio. La preservación de estos saberes y modos de vida, profundamente vinculados a la naturaleza, es esencial para garantizar la resiliencia socioecológica de estos corredores.

Grandes esfuerzos se han hecho a nivel nacional para proteger los ecosistemas naturales y mantener la conectividad ecológica dentro de la región Andina. No obstante, es de resaltar los esfuerzos que vienen adelantando los Gobiernos subnacionales, en acuerdo con pueblos indígenas y comunidades locales, para mantener y fortalecer la conectividad ecológica entre estos dos biomas.

Perú: Zona de los Territorios Indígenas Kakataibo en la selva central del Perú, Huánuco y Ucayali

La zona de los Territorios Indígenas Kakataibo, ubicados en la zona de transición entre la Amazonía y la sierra andina, abarca principalmente partes de los departamentos de los corredores identificados y se extienden entre las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro, Zungaruyacu y Pachitea, afluentes del Ucayali. Estos muestran la necesidad urgente de restaurar las áreas de casi desconexión (teselas de restauración), que aún funcionan como puentes entre los territorios indígenas, áreas de conservación cercanas y los ecosistemas de transición andino-amazónicos.

Estos espacios son vitales para la movilidad del otorongo (jaguar, Panthera onca), la huangana (Tayassu pecari) y el mono choro (Lagothrix lagotricha), sosteniendo procesos ecológicos clave, como la regeneración de la flora.

Su restauración es prioritaria frente a la creciente presión de la agricultura y la deforestación, pues asegura tanto la resiliencia ecológica como la cultural, garantizando los medios de vida y prácticas tradicionales de los pueblos Kakataibo y de otras comunidades indígenas de la zona.

Además, esta zona también tiene presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), por lo cual se ha solicitado su protección legal como reservas indígenas.

Venezuela: Caso de los tepuyes como islas en la conectividad ecológica, entre las barreras naturales y las barreras creadas

En el extremo norte de la Amazonía, el Escudo Guayanés constituye uno de los paisajes más antiguos y singulares del planeta. Sus formaciones de tepuyes, mesetas abruptas de arenisca y cuarcita que emergen entre los 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, funcionan como barreras naturales dentro del sistema amazónico de bosques continuos. Estas formaciones constituyen la Provincia Biogeográfica de Pantepui, un “archipiélago” de cumbres discontinuas, cuyo aislamiento geográfico ha impulsado procesos de especiación. Estas “islas” biogeográficas han favorecido altos niveles de endemismo y diferenciación ecológica, creando microecosistemas donde la vida evolucionó en aislamiento durante millones de años.

Si bien su estructura limita la movilidad de algunas especies entre cumbres y valles, estos sistemas también mantienen corredores altitudinales que permiten la adaptación de especies al cambio climático y la conexión funcional entre el bosque amazónico y los ecosistemas de montaña del Escudo Guayanés.

Sin embargo, a las barreras naturales se suman barreras antrópicas que fragmentan la conectividad ecológica. En Venezuela, los embalses hidroeléctricos, la expansión minera y las infraestructuras asociadas a los proyectos del Arco Minero del Orinoco han modificado de forma significativa el paisaje. Estas transformaciones interrumpen los flujos hídricos, alteran los corredores de fauna y degradan áreas que antes actuaban como zonas de conexión entre cuencas.

La conectividad del Escudo Guayanés —clave para la estabilidad ecológica y climática del norte amazónico— se encuentra así tensionada entre las barreras naturales que estructuran la diversidad y las barreras humanas que la rompen.

La distribución actual de las especies se está viendo afectada por el calentamiento global (se calcula un aumento proyectado de 2 a 4 °C para el 2100), lo que presenta un desafío crítico para su conservación. El gradiente altotérmico indica que las especies sensibles a las bajas temperaturas tendrán que ascender entre 500 a 700 metros para encontrar condiciones térmicas adecuadas (Safont et al 2014). Como la mayoría de los tepúyes no permiten alcanzar mayor altura, la persistencia de estos ecosistemas a largo plazo dependerá de estrategias de refugio y la mitigación de estos cambios climáticos.

Frente a este escenario, los esfuerzos de conservación deben enfocarse en mantener los corredores funcionales que aún enlazan los tepuyes, las sabanas y los bosques de tierras bajas, promoviendo la restauración ecológica en zonas impactadas por represas o minería. Esto implica integrar los saberes científicos y locales para proteger los flujos ecológicos y culturales que hacen de esta región uno de los núcleos más singulares de la conectividad amazónica.

¿Por qué las vías que conectan mercados están fragmentando los bosques?

Actualmente, en la Panamazonia existen más de 175.000 km de vías construidas, de las cuales más de 14.000 km atraviesan el interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y casi 11.000 km cruzan Territorios Indígenas (TI).

El proyecto de rutas de integración regional es una gran amenaza a la Amazonía, ya que se estima que más de 4.900 km de las vías proyectadas atravesarán coberturas naturales como bosques y herbazales, incluyendo 1.255 km que impactarían los bosques mejor conservados de la región (bosques estables según RAISG). La proyección de estas vías estima que estas van a recorrer más de 12.000 km de áreas con alta conectividad ecológica.

Las vías que conectan mercados no pueden desconectar bosques. Los proyectos de vías terrestres, ferroviarias e hidrovías en la región, orientados a reducir los costos de envío de productos de América del Sur hacia otros continentes, se han intensificado en los últimos años. La construcción de cada kilómetro de carretera genera en promedio hasta 310 ha de barreras físicas (pérdida de conectividad) y 232 ha de áreas con degradación funcional (reducción de conectividad).

Las vías son motores de deforestación y facilitan el avance de actividades económicas, lo que conlleva a incrementar la desconexión ecológica. Para ilustrar este impacto, este estudio toma dos casos específicos en Brasil:

Estudio Caso Xingú

Este estudio encontró que se ha dado un aumento del desarrollo vial en el sector occidental de Xingú, pues para el año 2023 se contaban con cerca de 41.598 km de vías construidas. Esto representa un aumento del 243,8 % respecto a 1985, cuando había 29.501 km de vías construidas. Se encontró que, en promedio, por cada kilómetro de vía construido en este sector, se pierde la conectividad ecológica en 490,4 ha y se reduce la conectividad en 396,9 ha.

Estudio Caso Porto Velho

Para el tramo vial entre Porto Velho y Río Branco, para el 2023 se contaba con 33.009 km de vías, con un aumento desde 1985 del 474,3 % (27.263 km construidos desde 1985). El estudio encontró que en promedio para este sector, por cada kilómetro de vía construido, se pierde conectividad ecológica en 129,8 ha y se reduce la conectividad en 66,9 ha.

CÓMO PROTEGER LA CONECTIVIDAD AMAZÓNICA

Es vital salvaguardar la conectividad de la Amazonía, para ello es necesario:

Documentos de referencia

Proteger la conectividad de la Amazonía para asegurar el futuro del planeta

Ver más

Un Pacto Amazónico por el Clima para prevenir el colapso de la Amazonía

Ver más

Efectos de una Amazonía fragmentada sobre la biodiversidad regional

Ver más

LA RELEVANCIA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE REDES REGIONALES PARA SALVAGUARDAR LA CONECTIVIDAD AMAZÓNICA:

LA COLABORACIÓN ENTRE LA RAISG CON LA ALIANZA NORAMAZÓNICA

Décadas de experiencia de trabajo han demostrado que para proteger la integridad de la Amazonía es necesario unir esfuerzos, conocimientos y recursos. Las dinámicas de destrucción que amenazan los territorios tienen una naturaleza regional que obliga así mismo a plantear soluciones regionales. Por esto, organizaciones de la sociedad civil se han organizado para fortalecer el trabajo articulado y potenciar el impacto del esfuerzo colaborativo. En este propósito, la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG) y la Alianza NorAmazónica (ANA), dos redes regionales que reúnen experticia de miembros con más de cuatro décadas en relación directa con territorios específicos en toda la cuenca, trabajan de la mano para cumplir con la visión compartida de proteger la integridad de la Amazonía, desde una perspectiva complementaria.

La RAISG, una red regional especializada en la generación de información de alta calidad, se une a la ANA, conformada por organizaciones de la sociedad civil que durante más de 3 décadas han desarrollado procesos territoriales de la mano de pueblos indígenas y comunidades locales, con la misión compartida de salvaguardar la conectividad en su dimensión ecológica, social y cultural. Esta unión ha permitido fortalecer una voz conjunta, marcos de acción regionales y ofrecer insumos para mejorar los procesos de toma de decisiones por parte gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, financiadores y demás actores estratégicos en la región.

Esta colaboración es además una invitación para que otros actores se unan a este propósito compartido, a partir de sus propias visiones, experticias y acciones, todos bajo la idea común de que solamente es posible proteger la diversidad que sustenta la vida si partimos de la diversidad que somos y de la red de relaciones que nos hace más fuertes. La alianza de colaboración entre ANA y RAISG demuestra la relevancia de abordar la Amazonía desde una visión sistémica, como una unidad, desde la diversidad. Sus visiones y acciones complementarias se disponen para fortalecer una perspectiva de conectividad en torno a este estudio, y se proyectan con gran potencial de colaboración hacia el futuro.

CONECTEMOS LA AMAZONÍA

UNAMOS FUERZAS PARA SALVAGUARDAR JUNTOS ESTE TERRITORIO

Desarrollo técnico del estudio:

Adriana Rojas

David Santiago Afanador

Nestor Raúl Espejo

Desarrollo conceptual, narrativo y edición:

Angélica García

Felipe Samper

Mariana Gómez Soto

Ilustración y diseño:

Camila Arboleda

Programación:

Diego Meneghetti